A leitura de Carl Schmitt é como observar o nervo exposto do constitucionalismo contemporâneo. Segundo o jurista alemão, o direito não se baseia em uma arquitetura neutra de normas, mas em uma decisão originária que estabelece a ordem. "Soberano é quem decide sobre o estado de exceção": essa expressão sintetiza a crítica ao normativismo de Kelsen, que buscava tornar a validade jurídica de qualquer vontade política autônoma. Schmitt inverte a seta: a norma pressupõe uma decisão que institui a comunidade; quando a vida coletiva entra em crise, é a decisão – e não o silogismo jurídico – que reata o fio da ordem. Assim, o direito não está acima do político; ele surge dele.

Sua ideia de democracia é permeada por essa ontologia da decisão. Ao contrário da tradição liberal, que vincula a democracia a processos de deliberação, pluralismo e separação de poderes, Schmitt a caracteriza pela identidade entre governantes e governados, pela homogeneidade do corpo político e pela força da vontade coletiva. Segundo ele, a representação parlamentar corrompe essa identidade ao converter a política em uma negociação indefinida de interesses. Daí o reconhecimento à "aclamação" plebiscitária e a preferência por um poder presidencial robusto – o "guardião da Constituição" na República de Weimar. Para Schmitt, a democracia não é o governo das regras, mas o governo de um povo que se vê como uma unidade e que, em circunstâncias extremas, permite decisões soberanas.

O custo interno dessa teoria é elevado: ao demandar homogeneidade, ela incorpora um mecanismo de exclusão. A distinção entre amigo e inimigo, que é o critério do político, é utilizada para definir o “nós” que toma decisões. Em períodos de normalidade, essa distinção pode permanecer oculta; porém, em situações excepcionais, ela se torna evidente e, muitas vezes, violenta. Hannah Arendt previu as implicações ao diferenciar autoridade de autoritarismo: a eliminação do plural se manifesta como uma tentação constante das democracias exaustas. Ao analisar Schmitt, Giorgio Agamben observou que o estado de exceção tende a se tornar comum, alterando os limites do que é permitido e ampliando as áreas de indeterminação jurídica. A lição é inquietante: à medida que a exceção se torna regra, a democracia enfraquece.

E há os defensores dessa ótica, como se vê na Obra de Orwell – A revolução dos bichos -, notadamente no personagem “garganta”, que convence os demais de que a nova ordem está em consonância com as regras democraticamente estipuladas quando da “revolução”.

Ainda assim, ignorar Schmitt seria perder o diagnóstico mais agudo sobre as fragilidades do liberalismo. Ele percebeu que regras e direitos requerem um “suporte de energia” – uma decisão constituinte que não é apenas forma, mas afirmação de pertencimento. Jürgen Habermas responderá com a ideia de um poder comunicativo: a energia democrática viria do pacto discursivo que transforma desacordo em legitimidade por meio de razões públicas. Chantal Mouffe, por sua vez, tomará Schmitt como antídoto contra consensos asfixiantes: o político não se dissolve na administração; conflitos persistem e precisam de canais agonísticos, não de inimigos a serem destruídos. Em ambos, há um esforço para “domesticar” a intuição schmittiana sem render à homogeneidade excludente.

No âmbito jurídico, a crítica a Kelsen destaca outro aspecto delicado. Sistemas de precedentes, controles de constitucionalidade e tribunais constitucionais atuam como obstáculos à decisão soberana ilimitada, porém não a extinguem: sempre existe uma margem de discricionariedade que pode ser ampliada em emergências. Boas constituições, segundo Schmitt, não negam a exceção; elas a incorporam. O desafio consiste em criar instituições que possam lidar com o imprevisível sem sucumbir ao decisionismo.

Se a política envolve uma dimensão inescapável de escolha soberana, a democracia constitucional é a habilidade de submeter essa escolha a regras e, principalmente, ao reconhecimento da diversidade que constitui o povo.

Schmitt continua sendo um interlocutor desconfortável. Ele lembra que nenhuma comunidade se mantém apenas com fórmulas; é necessário vontade e limites. Para aqueles que não desejam renunciar à democracia, a pergunta crucial é: quais limites estabelecer e como mantê-los flexíveis o bastante para que o dissenso seja aceito, em vez de extinto? Assim, o direito passa de um simples obstáculo à decisão para se tornar sua condição de legitimidade. E a democracia, além de identidade, surge como um desafio: institucionalizar o conflito sem transformá-lo em guerra civil, assegurando que, mesmo em situações excepcionais, ninguém fique desprotegido pelas normas que nos constituem.

É por aí...

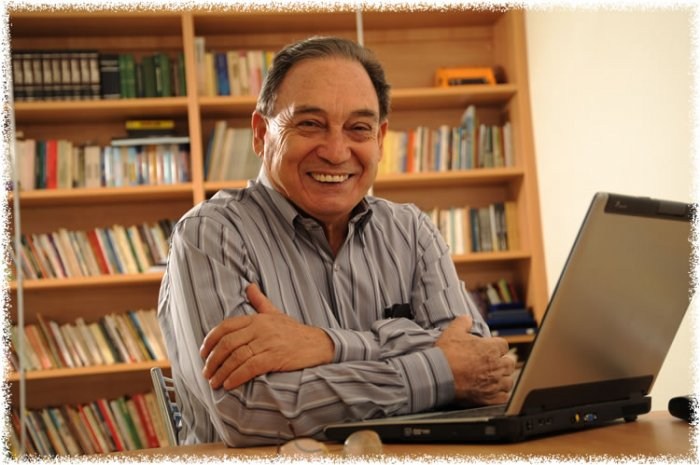

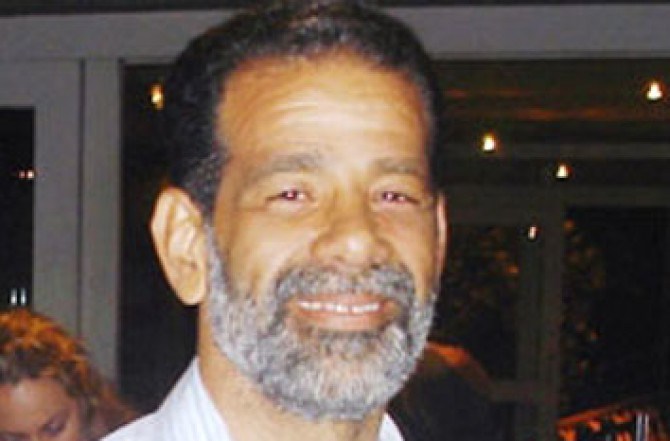

Gonçalo Antunes de Barros Neto (Saíto) é do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT) e da Academia Mato-Grossense de Direito (AMD).

Ainda não há comentários.