Há séculos, muita gente transformou o Evangelho em algo inofensivo. Em vez de ser boa notícia que mexe com a vida de quem sofre e com as estruturas que ferem, ele foi sendo empurrado para um “céu” distante, longe da mesa vazia, da dívida impagável, da doença sem remédio, da prisão injusta. Assim, a mensagem de Jesus, que nasceu no chão do povo, passou a servir muitas vezes para legitimar o que ele combateu: culto sem misericórdia, poder sem serviço, riqueza sem partilha. Este texto é um convite para entender como isso aconteceu — e para recuperar, com simplicidade e coragem, o sentido vivo do Reino de Deus “aqui na terra”.

A domesticação começou quando a fé se casou com o poder. Quando a religião vira selo de governo, a cruz desce do ombro e vira medalha. A lógica muda: a bem-aventurança deixa de ser dos pobres e passa a ser dos úteis ao sistema. O Evangelho, que deveria fermentar a história como fermento na massa, é usado como cimento para manter tudo como está. No lugar do caminho apertado das Bem-aventuranças (Mt 5), instala-se a avenida larga da respeitabilidade.

Depois veio a espiritualidade de fuga. Reza-se “venha o teu Reino” (Mt 6,10), mas entende-se “me tira daqui”. O anúncio de Jesus em Nazaré — boa notícia para os pobres, libertação dos cativos, vista aos cegos, perdão de dívidas, ano de graça (Lc 4,18-19) — foi empurrado para o “depois”, como se justiça fosse assunto de outro mundo. O que era programa de vida virou promessa vaga. O Juízo Final de Mateus 25, que avalia nossa vida pelas obras de misericórdia, foi tratado como metáfora, e não como critério concreto.

Também trocamos conversão por boas maneiras. Confundimos santidade com etiqueta. O culto acontece, mas os “vendilhões do templo” continuam no salão (Mc 11,15-17) e o pobre, do lado de fora. A fé vira anestesia da consciência: sente-se alívio, mas nada muda para quem mais precisa. É a velha tentação de lavar as mãos por dentro sem sujá-las por fora com o trabalho da compaixão.

Outra ferida é quando a lógica do mercado invade a fé. Fala-se de “bênção” como se fosse produto, de “graça” como troca, de “fé” como investimento. O alerta de Jesus — “não podeis servir a Deus e ao Dinheiro” (Mt 6,24) — é reescrito na prática como manual de prosperidade. A partilha das primeiras comunidades (At 2–4) vira ingenuidade aos ouvidos de quem só reconhece valor no que rende lucro.

Há ainda o nacionalismo sacralizado. A bandeira sobe ao altar, e a fé vira identidade de grupo. Textos como Romanos 13 são lidos para pedir obediência cega a qualquer autoridade, esquecendo que Pedro disse: “importa obedecer a Deus antes que aos homens” (At 5,29), e que os próprios apóstolos desobedeceram quando o poder contrariava a justiça. Nesse clima, o “próximo” real desaparece, substituído por um “nós” abstrato que justifica muita exclusão.

O clericalismo ajuda a fechar ainda mais a roda. A mesa aberta de Jesus — onde cabiam mulheres, pobres, doentes e estrangeiros — vai sendo cercada por estruturas que concentram voz e decisão. Poucos falam por muitos. Repete-se “quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44), mas a prática continua invertida: lideranças que são servidas em vez de servir.

E há a história dolorosa da violência batizada. Conquistas, colonizações e exclusões foram, muitas vezes, justificadas em nome de Deus. Nessas horas, “ai de vós, ricos” (Lc 6,24) some do púlpito, e “os pobres sempre os tereis” (Jo 12,8) é usado como desculpa para não fazer nada. A boa-nova deixa de ser boa para quem precisa.

Como se sustenta essa inversão? Primeiro, selecionando o que se lê e o que se esquece. Repete-se o que não incomoda e ignora-se o que toca em dinheiro, dívida, terra, trabalho e poder. Segundo, transformando tudo em símbolo, para que nada vire prática. Terceiro, separando pureza de justiça: falo certo, visto certo, mas não me comprometo com ninguém. Quarto, pregando graça, mas vivendo meritocracia. Quinto, encenando liturgias que, no fundo, adoram eficiência, carisma e consumo, não o Deus vivo.

O resultado é um Cristo que não lembra os evangelhos: um administrador da ordem, não alguém que toca leprosos, quebra cercas de pureza, denuncia hipocrisias, consola esmagados e junta gente diferente numa mesma mesa. A vida dele vira antítese do próprio Novo Testamento.

Como, então, trazer o Reino dos Céus à Terra de novo? O caminho é simples na teoria e exigente na prática. Começa por recolocar as Bem-aventuranças no centro: pobres, mansos, aflitos, famintos de justiça, misericordiosos, puros de coração, promotores da paz. Essa é a constituição do Reino. Depois, tomar o anúncio de Jesus em Nazaré como roteiro: aliviar dívidas, soltar cativeiros, cuidar de quem não tem vez, devolver dignidade. Em seguida, levar Mateus 25 a sério: a medida da fé é a medida do cuidado — comida, água, acolhida, roupa, saúde, visita. Esse é o “culto” que Deus espera.

Também precisamos reabrir a mesa. Comunidade cristã é gente que come, decide e partilha junto. É hospitalidade como doutrina. E é compromisso com a não-violência ativa: dar a outra face não é aceitar abuso, é romper o ciclo da vingança com imaginação moral. O Reino pede uma economia simples: trabalho digno, consumo sóbrio, orçamento que prioriza quem está por último (Tg 5), políticas que aliviem e não pesem ainda mais. Ele pede também cuidado com a criação (Rm 8,22): amar o próximo inclui cuidar da casa comum.

Outro passo é colocar os pequenos no centro: mulheres, crianças, migrantes, quem está preso, quem sofre. A agenda não pode ser definida pelo conforto dos fortes, mas pela ferida dos fracos. E é preciso descentralizar o púlpito: a liderança serve, lava pés (Jo 13), distribui voz, forma outros, presta contas. Sem transparência material e conversão contínua — com pedido de perdão, restituição e reconciliação —, voltamos ao mesmo lugar.

Para não torcer a Bíblia, é bom lembrar alguns cuidados. Romanos 13 não manda obediência cega: o próprio Paulo apela, foge, resiste quando é o caso (Atos mostra isso várias vezes). “Os pobres sempre os tereis” não autoriza descaso; Jesus defendeu um gesto de amor e sua vida inteira desmente qualquer fatalismo. E a “paz” que ele dá (Jo 14,27) não é silêncio diante da injustiça, mas reconciliação verdadeira, que derruba muros (Ef 2).

Como saber se estamos “indomesticando” a fé? Quando a reputação perde lugar para a restauração do ferido, como na parábola do samaritano. Quando a liturgia dobra a agenda para caber a dor do povo. Quando os bens saem do centro e chegam à periferia — e as pessoas da periferia chegam ao centro da comunidade. Quando a verdade deixa de humilhar e volta a curar. Quando o Pai-Nosso volta a criar política do pão, economia do perdão e coragem para enfrentar o mal aqui e agora.

No fundo, o que aconteceu com o Evangelho foi um corte: amputaram sua dimensão pública e subversiva e o reduziram a crença íntima. Para corrigir isso, não precisamos de fórmulas novas, mas de voltar ao básico com honestidade: seguir Jesus no concreto. Isso significa viver as Bem-aventuranças, abrir espaço na mesa, fazer da misericórdia a doutrina, da justiça a liturgia, da partilha a economia e da cruz uma ética de amor que enfrenta o que desumaniza — sem ódio, mas sem fugir.

Trazer o Reino dos Céus à Terra não é slogan. É a vida de uma comunidade que ora e age. Que coloca as pessoas antes das coisas. Que escuta primeiro quem ninguém escuta. Que organiza sua fé para que a boa-nova seja realmente boa para os pobres, os doentes, os endividados, os migrantes, os encarcerados, os cansados. Quando isso acontece, o Evangelho deixa de ser objeto de vitrine e volta a ser caminho. E a oração “venha o teu Reino” deixa de ser frase e vira prática. É assim que a fé recupera sua força: com passos pequenos, mãos estendidas e escolhas que, todos os dias, aproximam o Céu do chão que a gente pisa.

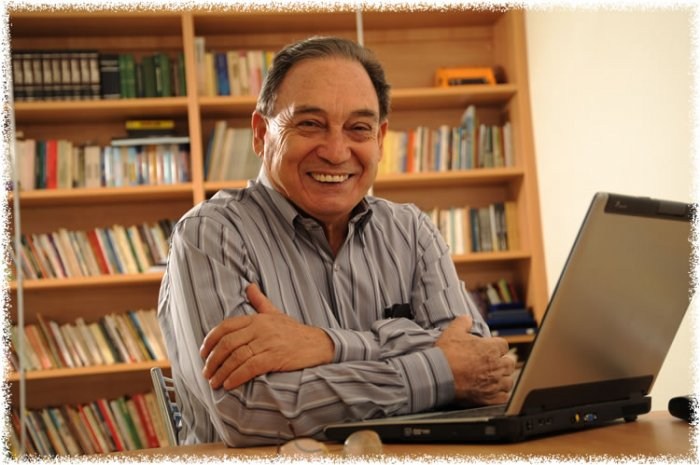

Paulo Lemos é advogado em Cuiabá e Mato Grosso e articulista de opinião.

Ainda não há comentários.